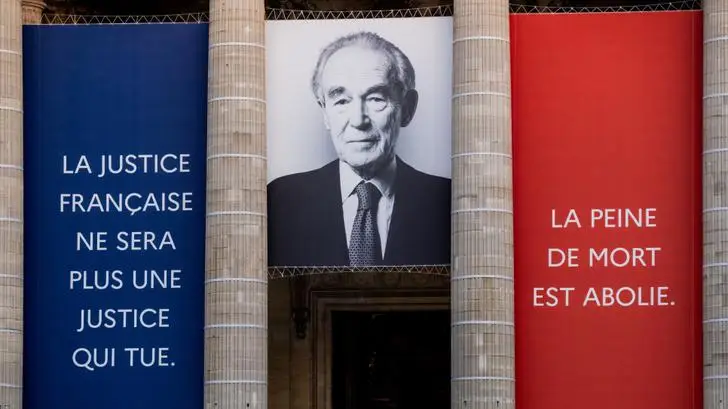

Principal legs de Badinter, l’abolition de la peine de mort n’est plus si consensuelle

PEINE DE MORT – Le 9 octobre 1981, la peine de mort est abolie en France. Quarante-quatre ans plus tard, jour pour jour ce jeudi, son artisan alors garde des Sceaux Robert Badinter décédé en 2024 à 95 ans, entrera au Panthéon lors d’une cérémonie solennelle voulue par Emmanuel Macron. Celle-ci soulignera le fait que cette abolition est « un saut civilisationnel majeur dans l’histoire de la justice de notre pays ».

Près d’un demi-siècle plus tard, le sujet de la peine de mort en France n’oppose plus les partis politiques. Dernière à la défendre, l’extrême droite avait fini, dans les années 2010, par abandonner ce combat politiquement ingagnable, remplacé par celui d’une « perpétuité réelle ». Marine Le Pen s’est encore montrée catégorique fin septembre sur LCI : « non », si elle était élue présidente, elle ne rétablirait pas la peine de mort.

Mais parmi les Français, le sujet reste bien plus clivant, et ce depuis plusieurs décennies, témoignant pour certains d’une demande de fermeté auprès de l’autorité judiciaire. Ainsi, à la lecture des différents sondages produits régulièrement sur l’abolition de la peine de mort, la part des Français qui étaient pour, restait encore élevée au début des années 1980, peu après son abolition, flirtant avec la barre des 60 %. Un sondage d’Ipsos donnait ainsi un chiffre de 55 % de personnes favorables en 1984, comme le rapporte BFMTV.

Mais peu à peu, au cours des années 1990, le soutien à la peine de mort va diminuer, à mesure que les discours abolitionnistes se renforcent et qu’elle se voit intégrer progressivement dans les textes européens. À ce jour en Europe, la Biélorussie reste le dernier pays à mettre en application la peine de mort, tandis que 145 pays au total l’ont aboli dans le monde.

Le tournant des années 2010

Si bien qu’au début des années 2000, le soutien à son rétablissement demeure plutôt modéré en France, entre 30 et 35 %. En 2009, le Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF) mesurait par exemple 32 % d’avis favorables.

Mais dans les années 2010, tout va s’accélérer. Notamment en 2012, où la part des personnes pour, bondit de 10 points, passant de 35 à 45 % par rapport à l’année précédente, selon Statista.

Depuis 2012, le chiffre oscille entre 45 % et 50 % chaque année, avec des pointes à 52 % en 2015 ou 55 % en 2020, selon une vaste enquête annuelle menée par la CEVIPOF, la Fondation Jean-Jaurès et l’Institut Montaigne. L’année dernière, celle-ci donnait encore un chiffre de 51 %.

Les pics observés interviennent dans des années à l’actualité particulièrement lourde et angoissante : 2012 avec les attentats des frères Merah ; 2015 avec ceux de Paris, à Charlie Hebdo puis au Bataclan ; ou 2020 avec le Covid-19 et les confinements, même si ici le sujet de la peine de mort n’a aucun lien. Pour ce dernier sursaut constaté il y a cinq ans, cela reflète clairement l’atmosphère « anxiogène » à l’époque, face à une pandémie rarissime, selon le directeur de recherche à la Fondation Jean-Jaurès, Jérémie Peltier, cité par RFI.

« À partir de 2012, il y a une montée des actes terroristes et commence à arriver une crispation sur les questions liées à l’insécurité qui font que dans une partie de l’opinion, ça joue aussi sur l’approbation ou non de la peine de mort », analyse auprès du HuffPost Mathieu Gallard, directeur de recherche chez Ipsos.

Pour certains, une justice pas assez sévère

La confiance dans le système judiciaire est aussi un sujet connexe ici. « Depuis les années 2010, les sondages montrent que lorsqu’il est demandé d’évaluer la manière dont fonctionne la justice, il y a une augmentation de la part des personnes qui ont des attitudes autoritaires, explique-t-il encore. Une partie de la population a le sentiment qu’il y a de plus en plus de criminalité mais que la justice n’est pas assez sévère, et souhaiterait davantage de sévérité dans les peines pour les crimes les plus graves. »

La médiatisation de faits divers à la violence extrême renforce aussi le phénomène (en faisant appel à des ressorts émotionnels plus que rationnels) comme le décès d’un chauffeur de bus battu à mort à Bayonne en juillet 2020 pour avoir demandé à un passager de porter un masque. « La violence physique est plus décomplexée qu’avant », analysait à ce moment-là Jérémie Peltier.

À noter qu’en règle générale, comme ce fut par exemple le cas lors de la pointe à 55 % en 2020, les personnes proches de l’extrême droite (85 %) ou de la droite (71 %) sont surreprésentées dans la part des gens favorables à la peine de mort, contre environ 40 % pour celles proches du parti présidentiel ou des partis de gauche.

« On est sur des sondages avec un échantillon de 1 500 à 2 000 personnes, donc il y a une marge d’erreur », n’oublie pas de préciser Mathieu Gallard qui constate : « quand on analyse la courbe sur les dix dernières années, il peut y avoir des évolutions qui sont légères, mais la tendance, c’est plutôt une stabilité autour de 50 % ». Soit un Français sur deux qui ne juge pas intangible le legs de Robert Badinter.